電力供給主要工作為發電與輸配電,最重要的兩大考慮因素就是穩定與安全,而電力輔助服務就是為了維持電網的穩定與安全而提供的多樣性功能服務。今年(2023)於杜拜召開的第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28)達成決議「轉型脫離化石燃料」,這代表更多國家得加碼再生能源,但眾所周知再生能源多為間歇性能源(Intermittent energy),於電力系統發電占比迅速提升後,勢必對電網再度造成衝擊,因此需要更多的電力輔助服務。

看來,在「碳中和」這位球團新教練到職後,電力輔助服務將再也不是「輔助」,而是要角了。

四種電力輔助服務

電力輔助服務的定義各方說法不同,因為電力調度運轉需隨時維持發電與負載間之供需平衡,每個電網達成供需平衡之細微調節做法不同,台電於2021年(日前)輔助服務市場正式營運至今,也練出了自己的手感,所以我們今天用台電的分類來為你說明:

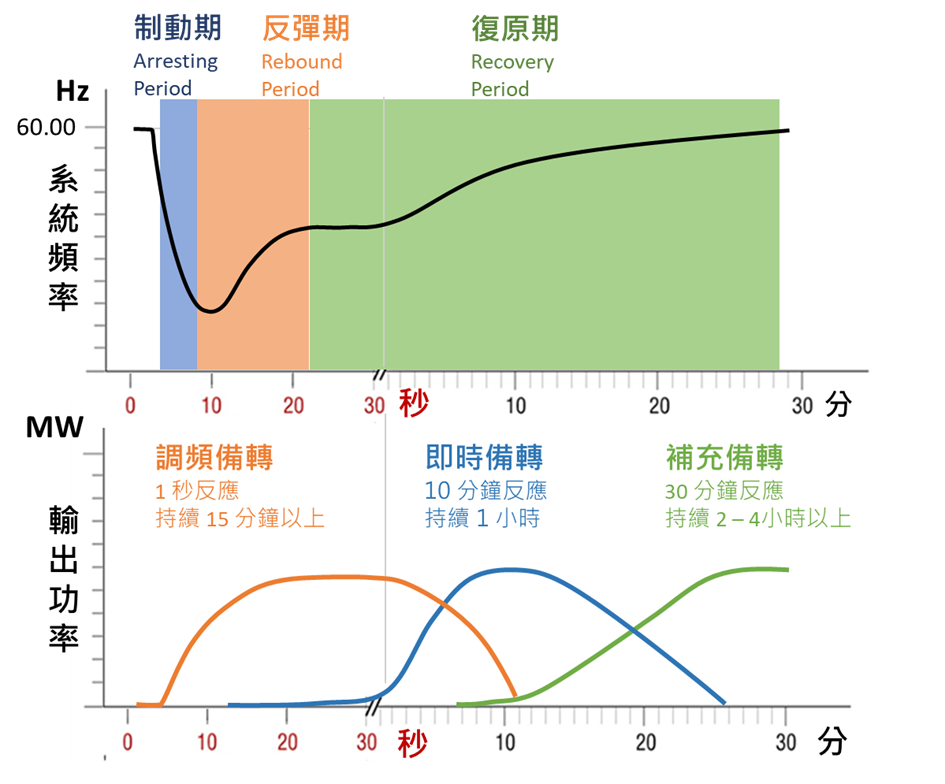

第一種:調頻備轉容量(Regulation Reserve)

1. 動態調頻備轉容量(Dynamic Regulation Reserve, dReg)

dReg之頻率響應模式即為因應用電負載量之即時變化性,能持續追隨系統頻率進行向上及向下之頻率調節能力。需具備每4秒接收控制信號之自動發電控制功能(AGC)或於1秒內反應之自動頻率控制(AFC)功能。

2. 靜態調頻備轉容量(Static Regulation Reserve, sReg)

sReg之頻率響應模式即為因應偶發事故系統頻率快速降低,為避免觸及低頻電驛設定值提供快速反應之能力。需於系統達指定頻率時,於數秒內反應並於10秒內達到得標容量之向上頻率調節功能。

第二種:電能移轉複合動態調節備轉容量(Energy-shifting with Dynamic Regulation Function Reserve, E-dReg)

E-dReg之頻率響應模式類似抽蓄機組,可於指定時間提供固定發電量及追隨系統頻率進行向上及向下之頻率調節能力,並於指定時間轉成負載用電模式,進行電能移轉。需具備指定時間提供固定發電量及1秒內反應之自動頻率控制(AFC)功能,指定時間內執行指定用電量。

第三種:即時備轉容量(Spinning Reserve)

因應機組偶發事故後,造成系統電能之暫時性短缺,準備其容量可於短時間內補充系統短缺之電能。需具備10分鐘內反應完成調度指令容量之功能,並可持續執行60分鐘以上之能力。

第四種:補充備轉容量(Supplemental Reserve)

因應系統偶發事故後補充電能短缺,其容量可使電力調度單位重新調整各項備轉容量佈署,恢復系統正常供電能力,以因應系統下次之偶發事故。需具備30分鐘內反應完成調度指令容量之功能,並可持續執行120分鐘以上之能力。

(圖一)各種電力輔助服務進場的時間

資料來源:台電公司

看完這篇文章相信可以幫助你脫離一知半解,不再靠著吸收碎片化的知識或資訊,片面解讀電力輔助系統。如果你還想了解更多,邀請你註冊或登入成為綠學院用戶,綠色產業最前沿的趨勢、商機、人脈、資金一鍵抵達,也歡迎參加產業小聚,認識更多A咖!